放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

甘肃武威,河西都会的非遗体验馆中,前来研学的孩子们正在尝试亲手印出一页西夏文字。把胶泥烧制的字丁排入铁盒,浇蜡固定,再刷上墨汁,将宣纸覆上,用布包轻轻拍打。当墨色从纸背微微透出,将纸轻轻揭起——

千年前的北宋,毕昇以几乎同样的“轻轻一揭”,开启了活字印刷术的先河。

30多年前,国外学者提出质疑:仅凭北宋沈括所著《梦溪笔谈》中的一段文字记载,无法证明中国是活字印刷术的发源地。

面对质疑,时任甘肃省武威市博物馆副馆长的孙寿岭,从当地亥母寺遗址出土的西夏文《维摩诘所说经》(简称《维经》)中发现了泥活字印刷的印迹,并历经三年摸索,“复活”了当年毕昇造字的工艺,重印了这本看起来印刷不甚精美的佛经。

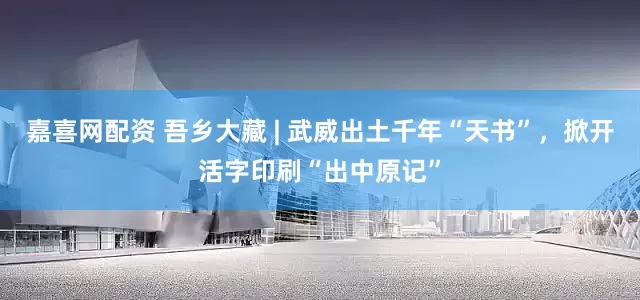

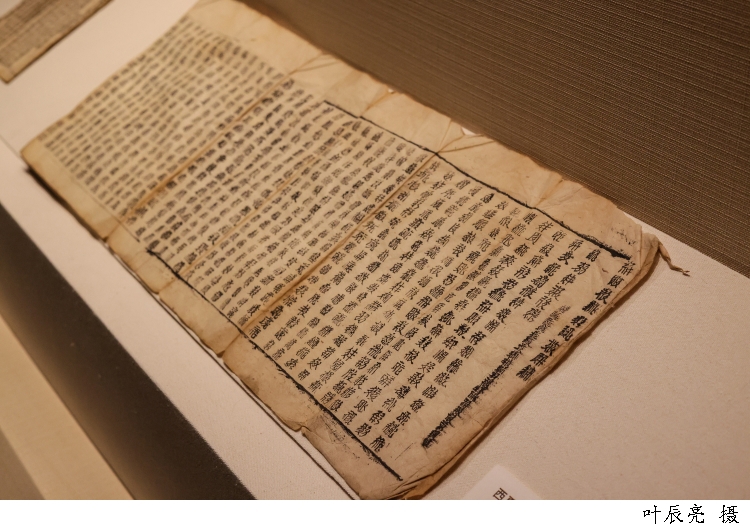

今天,这部现今存世最早的泥活字印刷品,作为武威市博物馆的镇馆之宝之一,静静安放在展厅内。

武威市博物馆

武威市博物馆

活字起争议

在世界印刷业历史上,活字印刷术是一项划时代的技术创新。不过,“泥活字酥脆易碎,根本不能用于印刷”的质疑之声,在国内外学术界一直存在。韩国学者甚至提出,毕昇的活字印刷术只是一种思想,并未实践使用过。一些德国学者则认定,活字印刷是古登堡于15世纪发明的。

确实,毕昇的这一伟大发明似乎并未在北宋很快流传开。直至上世纪90年代,也未确证有宋代的泥活字印刷品,以及字模、排版用的铁板等文物流传。

就在中原地区遍求不得时,泥活字印刷品的文物在甘肃武威出现了——北宋时期,那里属于西夏王朝。

上世纪80年代的一个夜晚,时任武威市博物馆馆长的胡宗秘拿着一页“天书”来找孙寿岭,说是村民在当地亥母寺遗址中找到的。孙寿岭一看,这竟是西夏文的经文。第二天一早,他们就赶往亥母寺,发现这批文物不仅有佛经,还有西夏唐卡、绣花鞋、账单、石雕佛头。

亥母寺遗址全景(来源:甘肃省文物局)

亥母寺遗址全景(来源:甘肃省文物局)

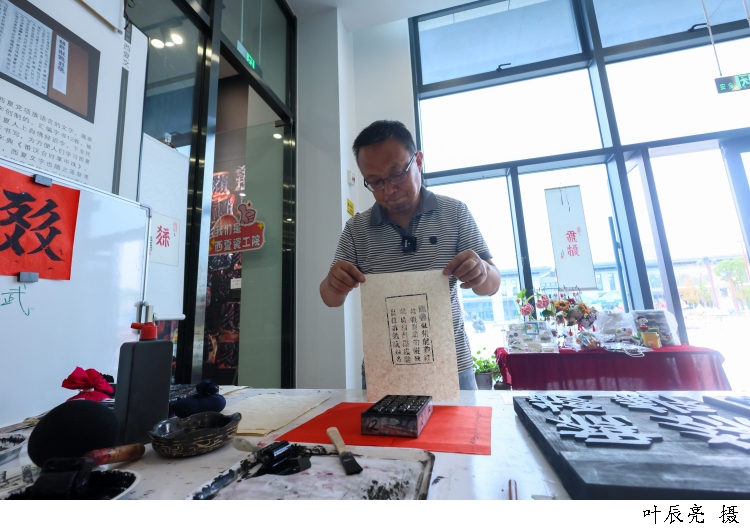

整理之后,孙寿岭发现佛经有许多不同的印刷版本。他从文物中找出比较完整的经卷进行翻译——这是一本《维摩诘所说经》的下卷,根据经名后题款的尊号判断,当最早印制于西夏仁宗期间(公元1139年—1193年);根据同时出土的其他西夏文文书上的纪年判断,最晚不迟于乾定四年(公元1226年),而且应该是泥活字印刷的。

当孙寿岭把这个发现告诉甘肃省博物馆的西夏文专家陈炳应时,陈炳应马上觉得“这是一个大发现”——这可能是国内发现最早的泥活字印本。1994年3月27日,《中国文物报》刊登了孙寿岭关于发现西夏文泥活字版本的文章,立刻在学术界引起轰动。

1995年,韩国发现一件明洪武十年(公元1377年)的金属活字印本佛经《直指心体要节》,并以此为据,提出活字印刷术的源头在韩国。其实,早在1966年,韩国就根据庆州出土的《无垢净光大陀罗尼经》(刊印于公元704年—751年之间),宣扬印刷术起源于韩国,甚至将其写入小学课本。直到1979年,国内学术界才了解到这一情况,开始基于考古和学术研究提出反驳。

那么,这本西夏文《维经》能否被国际学术界认可,成为活字印刷始于中国的有力证明呢?在这之前,没人见过确证的泥活字印本,也没人见过沈括所描写的字印、铁范。孙寿岭该如何证明?

复活泥活字

自小喜欢刻名章的孙寿岭,小时候不仅在黄胶泥上刻字,还烧着玩,所以他看到《维经》时,就有一种直觉——它是泥活字印的。

“这部经文看着像黄胶泥上刻的字,软兮兮的,磕磕绊绊的边角不齐。”孙寿岭之子、甘肃省西夏泥活字印刷术非遗传承人孙煜东向记者解释,泥上刻字,用刀和所刻笔画都不同于木头上刻的字,常常不能一刀刻到底,否则一烧制笔画就会断掉,因此笔画常常“横不平、竖不直,角不成角,方不成方”,而且排版的行格还宽窄不一,一行一列里会因字模大小不一,排进不同字数,有的字甚至被放倒、放错——这些一般都不会在雕版上出现。

根据1998年国家文物局组织的鉴定,专家认为这本《维经》为活字印本当无争议,但是木活字还是泥活字尚需进一步研究。

宁夏文物考古研究所研究员牛达生在对这本《维经》进行鉴定后提出,经文中有因泥字小气眼形成的“气眼笔画”字,又有因泥字的釉面形成的“变形笔画”字等,它肯定只能是泥活字印本,“这些都是泥字在陶化过程中产生的现象”。

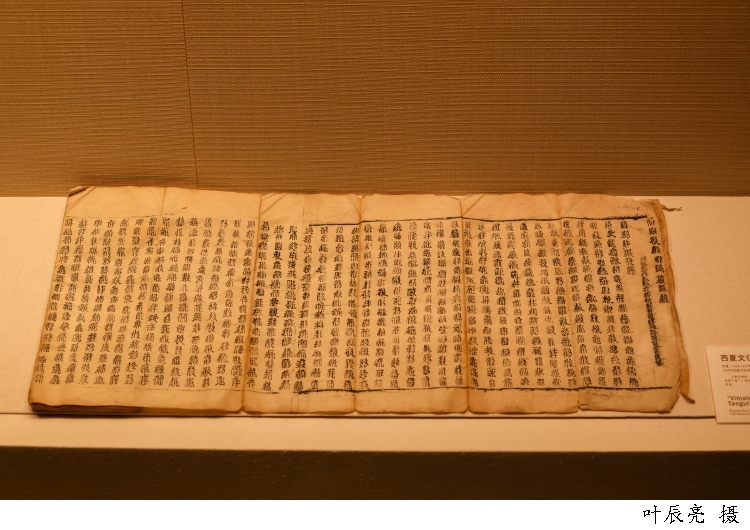

但为了更有说服力,孙寿岭在西夏文专家史金波和牛达生的鼓励下,决定用事实说话,动手“复活”泥活字印刷术。

孙煜东回忆,小时候经常跟着爸爸去家附近的西夏窑,那里就能拉到当地的高岭土。“爸爸挑回土,我和两个姐姐就帮着一起和泥,把半干的泥条切成字丁,看爸爸在上面反写西夏文字,再一刀刀刻字。”

那段时间,和泥、刻字、烧字,几乎成了孙寿岭生活的全部。当时,能用来烧制字丁的只有自家的蜂窝煤炉子。每刻好一二十个字,他就放进去烧,通常要连续烧上五六个小时。一不留神,就会听到炉子里传来“啪、啪、啪”的声音,原来火力太旺把字丁烧裂了——炉子灭了,字也废了,还影响全家做饭……

孙寿岭在制作西夏文泥活字印版

孙寿岭在制作西夏文泥活字印版

“一炉能烧成一半字丁就不错了。”孙煜东说,字造出来后,父亲还花了不少心思摸索排版。比如,《梦溪笔谈》记载装字丁排版的铁板要以“松脂、蜡和纸灰之类冒之”,因为字丁烧制后,高矮胖瘦参差不齐,而和了纸灰的蜡水有一定稠厚度,可以托住字丁,所有字排完之后,再用一个平板压下去,就基本高度一致了,但也总有字丁被压歪。

“所以,泥活字印出来的书页,行距总是有宽有窄,每行字也会时多时少,笔画也有变形或断裂。”孙煜东回忆,整个印刷过程被还原后,他和父亲一起再看《维经》,就很明确是泥活字印本了。孙寿岭用自己烧制的活字,重印了8本《维经》下卷。

孙煜东演示西夏文泥活字印刷术

孙煜东演示西夏文泥活字印刷术

2017年,西夏泥活字印刷术被列为甘肃省第四批省级非物质文化遗产代表性项目。孙寿岭2023年去世后,孙煜东接任这一非遗项目传承人。今年6月,他还前往澳门,展示泥活字的制作、排版与印刷过程。

西夏的渴求

孙寿岭“复活”泥活字,确证武威出土的《维经》下卷是迄今存世最早的泥活字印本,也为确证活字印刷源于中国提供了力证。不过,在宋代难以推广的泥活字印刷术,为何会在西夏得以发展?与毕昇发明泥活字的年代相比,这本《维经》的印制年代晚了约百年,这百年间发生了什么?

建立西夏王朝的党项人从隋唐开始,仰慕并逐渐吸收汉文化,通过迁居、贸易,与中原文化融合,同时杂糅吐蕃、鲜卑、回鹘等诸多成分,逐步形成西夏文化。宁夏大学西夏学研究院院长杜建录提到,西夏不仅一直采用中原王朝历法,连民间音乐也曾“万里羌人尽汉歌”,而西夏文字的创制也完全借鉴和模仿汉字,致使识汉字的人“乍视,字皆可识,熟视,无一字可识”。由此可见,1987年,武威的村民在亥母寺发现西夏经文时,将其认为“天书”,也就不足为奇。

西夏大力发展文教,世俗教育和宗教传播都需要大量书籍。据西夏文献记载,当时一次佛教法会所散施的佛经就多达几万卷甚至几十万卷。在如此巨大的需求驱使下,西夏对于当时中原先进的印刷术心向往之,甚至在国家机构中设置刻字司专门负责刻印之事。

然而,西夏地处大西北的草原戈壁,并不盛产木材,要普及雕版印刷术,其成本难以负担。而祁连山高岭土的资源却相当丰富,西夏制瓷技艺也相当成熟,用来制作泥活字,有着天然便利。而且,汉字有几万字,制成一套活字殊为不易,可西夏字只有六千多个,制活字就容易得多。

史金波猜测,可能是沈括的《梦溪笔谈》传入西夏,启发了西夏人制出活字。他认为,西夏以此印制大量西夏文佛经,非常顺理成章。他还提到,武威出土的《维经》与俄藏黑水城出土的活字版《维经》有颇多相似,“早期泥活字印刷由于技术不完善,印刷品质量不高,也情有可原”。

古字越千年

故纸斑驳,墨印浅深。

近千年前,这半部西夏文《维经》或许只是在一次佛事中散发到信众手中,却又被重新供奉回佛寺并深藏洞窟。

近千年后,在文史专家不懈努力下,这部经书向世人揭开了印刷技术发展史。根据史金波的研究,西夏12世纪开始使用活字,到了13世纪晚期或14世纪初,主要分布于今新疆地区的回鹘也开始使用活字,欧洲活字印刷出现于15世纪中叶——这一过程中,用胶泥烧制的陶制活字逐步被更好用的木活字、金属活字取代,最终在几百年后回到中原。

活字印刷从默默无闻地出现,到席卷世界,使信息传播发生划时代变革,整整用了几百年。近现代,信息传播技术变革不断加速,广播、电视、互联网、移动互联网,乃至人工智能时代的到来,仍在做着同一件事——让天下人知天下事。尽管我们正在进入无纸化时代,活字排版的灵魂,仍在“0和1”组成的电脑和手机字库中生生不息。

站在展柜外,凝视这一页千年故纸,仿佛看到古代的印刷工匠们拆字、排版、刷墨的忙碌身影。而游客了解文物,已不再只靠印刷在卡纸上的简短文字介绍,扫描二维码,就能三维欣赏文物,还能听到详细讲解。

当人们举起手机拍下照片,随手键入即兴的感慨,分享到朋友圈,早已归于尘土的毕昇是否会为此感到欣慰……

线上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。